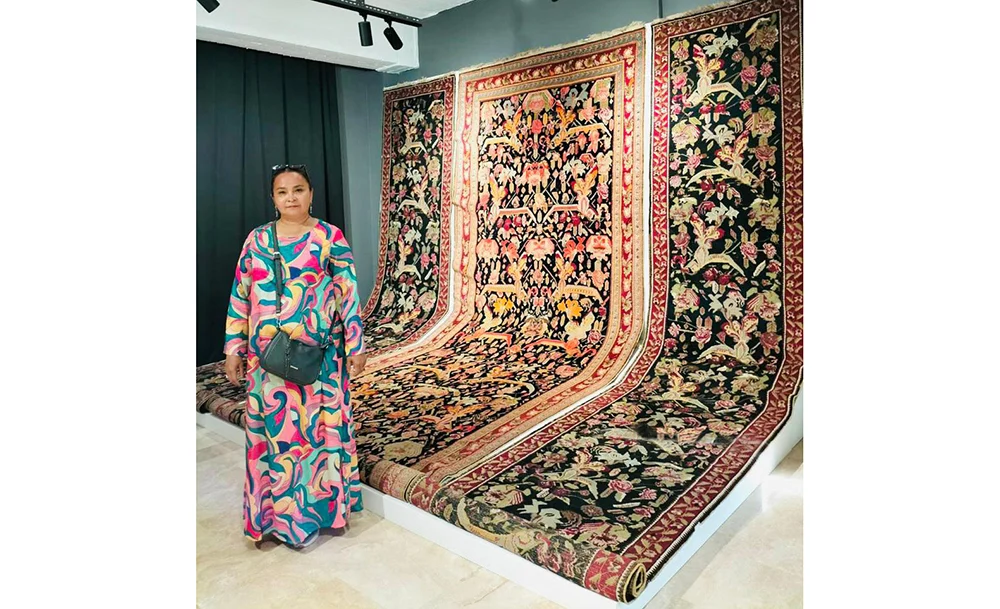

Ковры — неотъемлемая часть культурного наследия каждого народа. Они используются повсеместно, а в некоторых странах приняты даже специальные законы, направленные на сохранение и развитие ковроткачества, реализуются государственные программы, открываются музеи. В одном из таких учреждений — филиале Азербайджанского национального музея ковра, расположенном в городе Шуша, побывала корреспондент «КВ».

В экспозициях представлены не только ковры, но и вышивка, национальная одежда, ювелирные украшения, предметы быта жителей Карабаха и других регионов Азербайджана. Поскольку Шуша в прошлом была столицей Карабахского ханства, ковры, сотканные в этом городе, назывались «карабахские». Многие экспонаты музея напомнили автору этих строк казахскую национальную одежду и традиционные головные уборы. Подобно азербайджанкам, казашки тоже носили и продолжают носить платки, жакеты, длинные юбки и разнообразные ювелирные украшения.

Азербайджанские мастерицы, как было видно по представленным экспонатам, использовали самые разные орнаменты. Казахские рукодельницы также украшают свои изделия подобными элементами. Преобладают ковры ярких цветов: огненно-красного, ярко-синего, небесно-голубого, жёлтого, белоснежного и изумрудного оттенков.

— В азербайджанской культуре, как и в казахской, ковры имеют одинаковое предназначение — это не только украшение жилища, но и семейная реликвия, — рассказывает экскурсовод музея Али Балакишиди. — Их используют в качестве приданого для девушек, щедрого подарка дорогому гостю, есть молитвенные коврики для совершения намаза, а также изделия для младенцев. Раньше ковры девушки и невесты ткали в подарок своим женихам и возлюбленным. Ещё один общий принцип наших школ ковроткачества — активное использование геометрических орнаментов: на коврах ткали круги, квадраты, трапеции. Самый старый экспонат нашего филиала — ковер «Челеби», которому почти 400 лет. В коллекции также есть ковры с изображениями птиц и животных, цветов и деревьев. Представлены ворсовые и безворсовые изделия, выполненные с высокой плотностью на горизонтальных ткацких станках. В целом ковры Казахстана и Азербайджана имеют внешнее сходство благодаря похожим орнаментам. К тому же для их изготовления мастерицы используют одинаковое сырьё — шерсть и другие экологически чистые материалы.

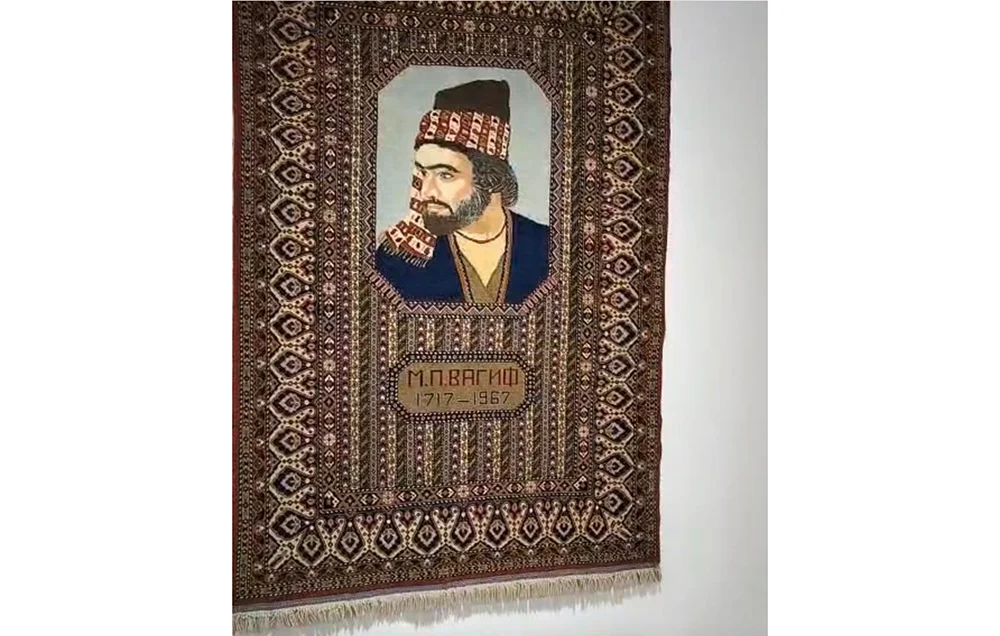

Ткачество — один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана, которым занимались еще в бронзовом веке. Об этом свидетельствуют археологические находки, а также упоминания в исторических и литературных источниках. О коврах писали такие античные историки, как Геродот, Клавдий и другие. Информация о шелковых азербайджанских коврах встречается и в эпосе «Китаби деде Коркуд» (у казахского народа также существуют предания о легендарном мыслителе Коркыте). Старейшей и наиболее известной является тебризская школа ковроткачества, расцвет которой пришёлся на XI–XII века. Сегодня азербайджанское искусство ковроткачества включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ещё одно сходство между казахскими и карабахскими коврами заключается в том, что их окрашивают натуральными красителями. Причём краски получают не только из растений, но и из насекомых, например, из кошенилей.

О традициях ковроткачества двух народов также рассказала мастер по возрождению национальных ремёсел, член Союза ремесленников Казахстана, кызылординка Карлыгаш Ильясова.

— Я побывала на многих международных выставках ковроткачества и всегда убеждаюсь, насколько похожи орнаменты тюркских народов, — говорит мастерица. — Это, прежде всего, геометрические узоры: квадраты, круги, восьмиконечные звёзды. Схожа цветовая палитра: насыщенный синий с его оттенками, красный, зелёный, жёлтый, бежевый, чёрный и коричневый. Ковры по-прежнему ткут вручную. А главное мастерицы вкладывают в каждое изделие всю свою душу.

Как и азербайджанские, казахские ковры разнообразны: бывают ворсовые, настенные, шелковые, кошма и другие. Мастерицы самостоятельно обрабатывают верблюжью или овечью шерсть и окрашивают ее. Орнаменты и рисунки на казахских коврах со временем менялись. Например, с распространением ислама рукодельницы стали отдавать предпочтение растительным мотивам, поскольку изображение символов в исламской культуре запрещено. У тюрков место, где висел настенный ковёр, считалось сакральным — здесь хранили лук со стрелами и музыкальные инструменты. Поэтому орнаменты для таких изделий подбирались особенно тщательно: в узорах отражалась история семьи, рода, края.

— Я занимаюсь возрождением ковроткачества в нашем регионе и очень хотела бы, чтобы в Казахстане появился музей ковра, — говорит К. Ильясова. — В Азербайджане их два — в Баку и Шуше. Подобные учреждения есть также в Иране, Туркменистане, Турции и других странах. А ведь и нашим мастерицам есть что показать. Я уверена, найдутся старинные экземпляры, которым не один век. Казахи не должны утратить это ремесло.

В этой связи особенно важно помнить об истоках. До середины ХХ века Кызылординская область была одним из ведущих центров традиционного казахского ворсового ковроткачества. Исторически сложившееся название бассейна реки Сырдарьи — Сыр өңірі. С этим топонимом связано общее народное наименование ворсовых ковров нашего региона – сыр кілемі (присырдарьинский ковер). Сегодня такие изделия чаще называют қалы кілем (дорогой ковёр) или түкті кілем (ковёр с ворсом). Оба этих вида имеют высокий ворс.

К. Ильясова уверена, в каждой семье национальный ковёр символизирует не только достаток и уют, но и надежду на то, что у казахского ковроткачества — большое будущее.

Мира ЖАКИБАЕВА