В фондах областного историко-краеведческого музея, государственного архива хранится немало редких книг, газет и журналов, документов, написанных арабским шрифтом. Среди них есть материалы, относящиеся к периоду, когда Кызылорда находилась в статусе столицы.

Письменность в Казахстане не раз подвергалась коренным реформам, казахи не один раз сталкивались со сменой алфавита. До революции они использовали арабское письмо. Именно на основе этого письма лидер общественного-политического движения «Алаш» Ахмет Байтурсынов создал алфавит с учетом фонетических особенностей казахского языка, известный как «төте жазу». Кстати, лингвисты дали высокую оценку алфавиту Байтурсынова. Дело в том, что автор исключил из него 12 арабских букв, совершенно для казахов не нужных и вносящих путаницу в правописание. Именно с использованием алфавита на основе арабской вязи были написаны учебники и пособия, которые широко использовались на первых ликбезах в период ликвидации безграмотности населения. Его по сей день используют наши соотечественники, проживающие за границей, особенно в Китае.

Переводом книг и пособий, написанных арабским письмом, занимается наш земляк из аула Бесарык Сырдарьинского района Жумабай Байзак. На сегодня им переложено на кириллицу 26 редких изданий, среди них – сборники стихов, повести и рассказы, книги религиозного содержания. Примечательно, что по своей профессии он никак не связан с языкознанием и лингвистикой. По специальности Ж.Байзак – учитель музыки, преподавал урок «пения» в обычной общеобразовательной школе. Одно время возглавлял профсоюзный комитет в родном ауле, ныне – методист в Доме культуры аула Бесарык.

– Переводом книг с арабской письменности на кириллицу начал заниматься в 80-х годах прошлого века, когда еще работал в школе. Уже в те годы я много читал. Причем не только художественную литературу, интересовался периодическими изданиями: что-то выписывал, что-то брал в библиотеках. Большой интерес вызвал еженедельник, издававшийся с 1974 года сначала под названием «Біздің Отан», позже – «Шалқар». Газета печаталась арабским письмом. На последней странице выходила колонка «Әліппе сабағы», где читателям предлагался подробный курс обучения арабскому письму. Так я освоил ранее незнакомый мне алфавит, – поделился секретом Ж.Байзак.

По его словам, первая книга, которую он переложил на кириллицу, – это книга стихов Абая, изданная в 1909 году. Ее предоставили в областном историко-краеведческолм музее. Это первый сборник стихов великого казахского поэта, напечатаннай в Петербурге в типографии Илияса Бораганского на казахском языке арабским шрифтом объемом в 120 страниц. По данным исследователей жизни и творчества Абая, наследие поэта собрали и подготовили к печати его племянник Какитай и сын Турагул. Весной 1905 года материалы были переданы мулле Мурсеиту Бикеулы. Мастер каллиграфии и правописания, он переписал все рукописи и подготовил их для печати. Кстати, поручил это сделать родственникам Абая Алихан Букейханов.

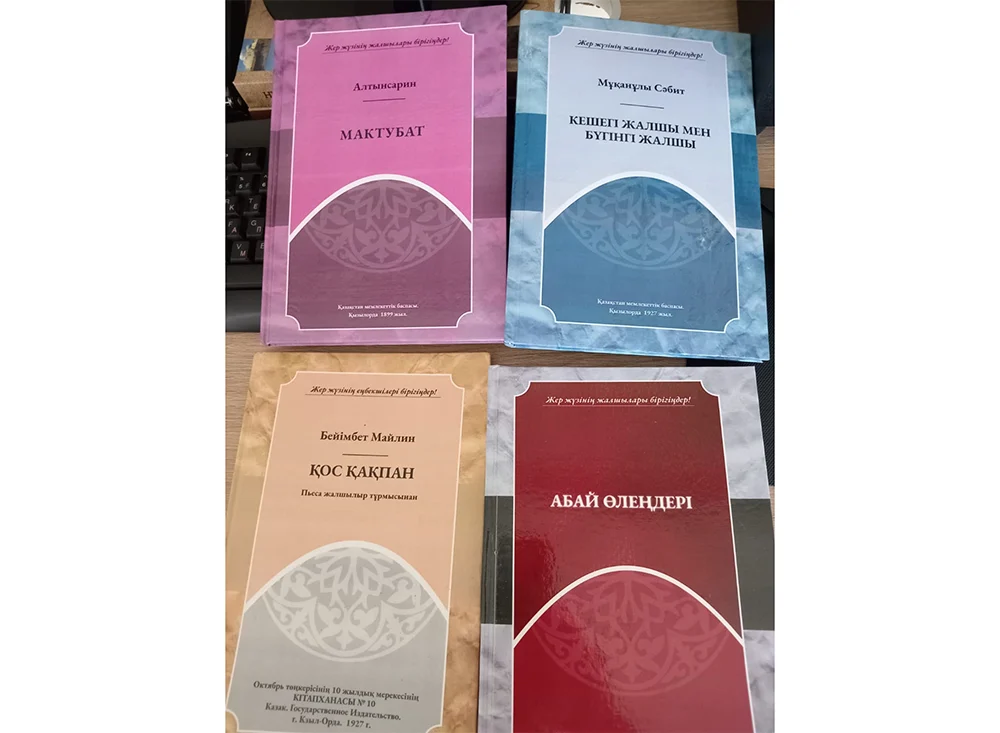

Далее были положены на кириллицу хрестоматия Ибрая Алтынсарина «Мактубатын», увидевшая свет в 1899 году, две книги Акылбека Турабаева. Кстати, последний выходец из тех же мест, что и Абай, и не случайно на его творчестве сказалось влияние великого поэта. Именно под влиянием поэзии Абая А.Турабаев обратился к восточной поэзии и перевел восточные поэмы и киссы «Тахир и Зухра», «Сорок визирей», «Алтын балық» и другие. Также благодаря его переводам стали доступны произведения и статьи представителей казахской интеллигенции, составивших в свое время ядро партии «Алаш Орда»: «Қос қақпан», «Бөліс», «Күлпаш», «Құрақ» Бейимбета Майлина, «Экспресс», «Тарих толқынында», «Ұйым шарты және еңбек шарты», «Жалшы қорғаны» Сакена Сейфуллина и другие.

Благодаря усилиям Ж.Байзака, читателю стала доступна публицистика видных государственных деятелей в момент становления Казахстана как молодой Советской республики. Он также перевел книги нашего земляка Сералы Лапина, посвященные историческим памятникам Узбекистана. С.Лапин – один из ярких представителей казахской интеллектуальной элиты на рубеже XIX – начала XX веков, в 1895 году издал книгу «Переводъ надписей на исторических памятниках

г.Самарканда». В ней приводятся данные об архитектурных памятниках Самарканда – мавзолеях Гур-Эмир, Шир-Дор, Тилля-кари, Шахи-зинда, мечети и медресе Биби ханым, медресе Улугбека, усыпальнице Шейбани хана, о датах строительства, значении и смысле надписей. Так, например, им установлено, что медресе Шир-Дор и Тилля-кари, составляющие архитектурный ансамбль «Регистан» были построены Жалантосом Бахадуром.

– Надписи на исторических памятниках Самарканда – мавзолеях Амира Темира и Шахи Зинды представляют собой суры из Корана и хадисы Пророка Мухаммеда. При переводе этих надписей старался не отходить от первоисточников, сохраняя их смысл. Чтение и изучение трудов казахской интеллектуальной элиты, большая часть из которых написана на основе арабской графики, и есть сохранение генетического кода нашего народа, – считает Ж.Байзак.

Большой интерес для изучения истории родного края представляет книга Ж.Байзака «Құтты мекен Қоғалыкөл». В ней приводятся интересные факты из жизни известной в этих местах семейной династии Лапиных. Глава семьи, волостной бий Мунайтпас Лапыулы, человек передовых взглядов, открыл первую в Перовском уезде школу джадидского толка. У Мунайтпаса было 19 детей, старший из которых Сералы Лапин, о котором упоминалось выше, окончил юридический факультет императорского Петербургского университета и был образованным и эрудированным человеком с разносторонними интересами. Непосредственное отношение к этой семье имели многие представители казахской интеллигенции – мужья дочерей Мунайтпаса – Султанбек Кожанов, Коныркожа Ходжиков, Санжар Асфендияров, внесшие вклад в развитие образования, искусства, медицины Казахстана. К великому сожалению, судьба их оказалась трагичной, все они стали жертвами сталинского террора.

Не секрет, что многие исторические документы, ценные артефакты, имеющие непосредственное отношение к нашей стране, сегодня утеряны, или хранятся в фондах музеев других государств. Об этом часто с сожалением и горечью говорят видные казахстанские исследователи и историки. В этой связи не менее значимы вещи и реликвии, которые так или иначе связаны со знаковыми для нашего государства личностями.

В 2022 году была найдена домбра, принадлежавшая А.Байтурсынову. Примечательно, что случилось это именно в тот год, когда отмечался 150-летний юбилей выдающегося сына казахского народа, просветителя, реформатора, основоположника казахского литературного языка. Найдена была домбра благодаря стараниям Ж.Байзака.

– В связи с юбилейной датой в стране началась масштабная подготовка к его проведению. Тогда же в социальных сетях к пользователям обратилась руководитель Дома-музея Ахмета Байтурсынова в Алматы Райхан Имаханбет. Она писала, что они будут благодарны, если найдутся люди, которые могут передать вещи или предметы, принадлежавшие Байтурсынову, или оказать помощь в их поиске. Я знал, что в Алматы в доме моей младшей сестры Луизы хранится его домбра. Сообщил об этом Имаханбет и помог женщинам связаться друг с другом, – вспоминает Ж.Байзак.

Он также рассказал о том, как ценная реликвия попала в руки его родственницы Луизы. Как оказалось, младшая сестра А.Байтурсынова – Зиляш была замужем за человеком по фамилии Беисов. У супружеской четы был единственный сын Бакибай. Позже он стал чекистом, работал в КНБ, как родственник А.Байтурсынова в свое время подвергся гонениям. В 1975 году будучи студенткой Луиза часто бывала у них в гостях, так как состояла в родстве с этой семьей. В их доме она видела портрет А.Байтурсынова, но тогда она не знала, кто он. Родственники о нем ничего не рассказывали. Позже дядя Бакибай передал ей домбру и попросил ее сохранить.

По воспоминаниям современников, А.Байтурсынов хорошо владел не только домброй, но еще играл на скрипке и пианино. Он также внес большой вклад в изучение песенного фольклора казахского народа.

Жанна Балмаганбетова